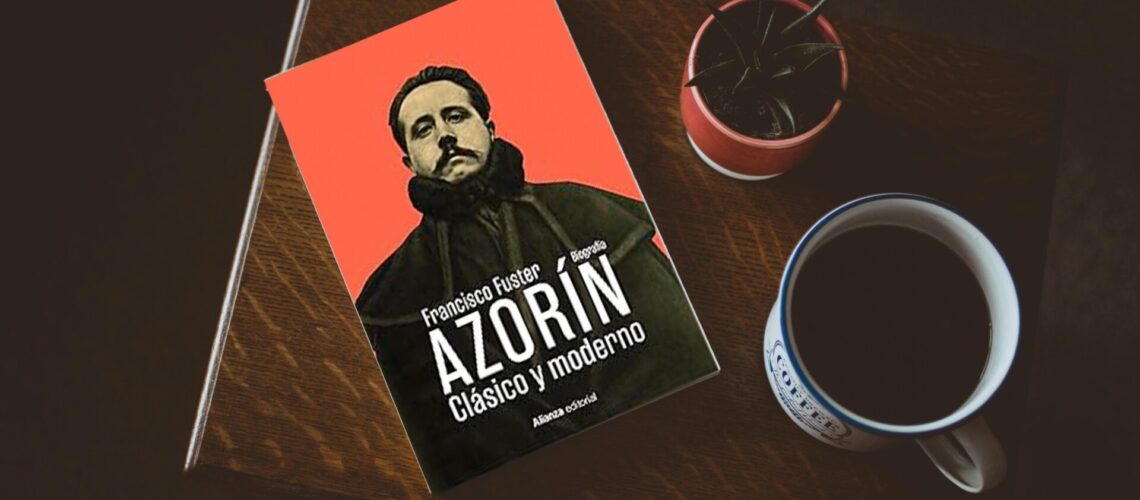

Estamos frente a un buen libro. Austero, sin hacer exhibición de erudición adventicia, innecesaria. Bien escrito, aprovechándose quizás de las lecciones del maestro de Monóvar. Se trata de una biografía, un género en que Fuster ha dado sobradas pruebas de competencia, con Baroja, con Camba y dentro de poco con Gaziel. Fuster es un trabajador infatigable. Apenas publica un libro cuando ya tiene otro en cartera.

Esta obra que ahora comento es el relato de una vida de escritor, de alguien que apenas tuvo sobresaltos, aventuras, o algo por el estilo. A excepción de la ruptura obligada por la guerra civil y el exilio, poco duradero, Azorín es un hombre que escribe, primero a mano, luego a máquina, rodeado de libros, sentado junto a una mesa camilla.

Fuster, de manera deliberada, titula los capítulos de su obra con referencias a escritores. Familia, infancia y juventud, o sea Baroja. Hacia otra España, el primer libro de Maeztu. Los intereses creados, la célebre obra de Benavente. La lámpara maravillosa, una clara referencia a Valle Inclán. Vieja y nueva política, la conferencia de Ortega y Gasset, Paz en la guerra, novela de Unamuno y, por fin, Soledades, la referencia imprescindible al gran poeta y no inferior prosista que fue Antonio Machado. Todos esos personajes, en distinto grado, son amigos, compañeros de generación del escritor. El subtítulo que lleva el volumen, clásico y moderno, es una variante en singular de Clásicos y modernos, uno de los libros de Azorín.

Una vida aburrida, insípida si se quiere, la del autor de Un pueblecito; una biografía escasa en acontecimientos, pero abundante en prosas, sobre todo las que se publican en forma de artículos de periódico, que luego coleccionará en libros. Tienen las cosas de Azorín un encanto raro. Describen cosas pequeñas, aparentemente intrascendentes: un pueblo, una calleja, el ruido de un herrero, de un percocero al hacer su faena; el tan-tan de la campanita de una iglesia; la lucecita del tren que pasa todas las noches, siempre a la misma hora, como ilustración del eterno retorno. Vivir es ver volver, solía decir. Cosas insignificantes -primores de lo vulgar escribió Ortega- que, al narrarlas, trasmiten una emoción indefinible.

La obra de un verdadero maestro. Me estoy refiriendo a novelas como La Voluntad, a ensayos -es un decir- como Los pueblos, Castilla, El paisaje de España visto por los españoles, o los escritos autobiográficos, como las Memorias inmemoriales, posteriores a 1939. La obra teatral pro pane lucrando o las novelas superrealistas de los años veinte y posteriores, me parece, no añaden nueva gloria al escritor. A muchos nos ha enseñado a escribir; nos ha obligado a medir la frase, acostumbrando a odiar esos escritos llenos de meandros, que van y vienen, a detestar a escritores que algunos llaman barrocos sin serlo en realidad. Confusionarios habría que nombrarlos.

Azorín fue también político, varias veces diputado cunero, que no se molestaba en aparecer por su teórica circunscripción, subsecretario de instrucción pública, un personaje público insignificante, al que le estaba negada la palabra. El discurso más largo que pronunció fue en 1914, con motivo de la destitución de Unamuno del rectorado de Salamanca: «El señor Martínez Ruiz pronuncia palabras que no se entienden».

Tuvo pretensiones doctrinales; como miembro del Partido Liberal-Conservador trató de aclimatar entre la grey maurista a Charles Maurras, el teórico de L´Action Française, el movimiento francés monárquico y autoritario. Y este es un rasgo de pensamiento al que Fuster no alude demasiado. No se detiene mucho en aludir a las influencias intelectuales de su biografiado; apenas nos dice qué libros leyó, que autores formaban su biblioteca (que aunque fue saqueada durante la guerra civil, subsiste en parte), quienes lo influyeron. El caso de Taine, su autor fetiche. La trilogía del autor francés, la raza, el medio y el ambiente da forma a sus descripciones del paisaje y de la política. Antes se hacía la típica Vida y Obra de un autor y se trataban por separado. Ahora se insiste en la primera y se alude tan solo a la segunda. Achaque que padecen otras biografías publicadas no hace mucho, como la extraordinaria, nutridísima que dedicó Xavier Pla a su homónimo Josep Pla. ¿No será mejor intercalar una y otra? Tampoco dedica mucho tiempo el biógrafo en explicar esa frivolidad, ese carácter tornadizo que llevó a Azorín a transitar del anarquismo (cierto que en su versión conservadora) al maurismo, al ciervismo, al primorriverismo (no sin reservas), al republicanismo federal luego de 1930 -eso entre elogios al socialismo- y, por fin, al franquismo. Hombre gubernamental, seguidor de todos los regímenes habidos en España. Hablo de explicar, no solo contar al detalle.

Esas metamorfosis que llevaron a un Pedro Salinas, harto de ver cómo levantaba un “altarcillo laico” a Pi y Margall, a calificar a Azorín de «eximio escritor y tonto irremediable». Alguna excusa pudo tener ese último fervor franquista. Azorín no se libró de la desconfianza ante los intelectuales que mostró el ala católica del franquismo. ¿Acaso no había escrito en 1931, en un artículo de Luz, que la República la habían traídos los intelectuales? ¿No había firmado un prólogo elogioso a una publicación sobre Lluis Companys, separatista catalán? En los archivos de la RAE se conservan las trazas de un expediente sancionador que, por fortuna, no tuvo consecuencias. Los tiempos pedían adhesiones incondicionales, el silencio o la expatriación. Los intelectuales, por lo general, no se han distinguido por su arrojo, y Azorín era un señor ya mayor que vivía de los periódicos y de sus libros. Lo mismo que Baroja. Al volver del exilio Pepe Bergamín fue a rendir la obligada visita a Azorín; este le resumió en una sola frase la situación española: «Los españoles se dividen en tres clases: los indivisos, los tolerantes y los réprobos, y usted es un réprobo tolerado, cosa que no le va a durar mucho». ¿Qué era Azorín, en torno a 1963? Alguien que quería que lo dejaran tranquilo para ir al cine todas las tardes y disfrutar de las donaciones -millonarias-y premios concedidos por el régimen y sus amigos, entre los que estaba de manera destacada Ramón Serrano Suñer.

Tampoco explica Fuster a conveniencia los «impromptus» azorinianos, ese favor otorgado a los Estados Unidos durante el último año de la Gran Guerra, esa extraña campaña en favor de Juan March (¿tuvo algo que ver la capacidad financiera del antiguo contrabandista?), la tremenda ingenuidad de proponer a Franco una especie de asamblea de reconciliación, presidida desde Paris por el doctor Marañón. José Martínez Ruiz, Azorín era un tipo singular. Un hombre tan atento al detalle significativo, la corbata roja, los sucios zapatos que resumen la personalidad de un diputado republicano; los gestos de Romanones al entrar saludando a unos y a otros en la sala de sesiones.

Su crónicas parlamentarias son piezas antológicas. Había veces, sin embargo, que caía en un mutismo, en una abstracción que desconcertaba al periodista, al amigo, como si viviera en las nubes. Bajaba a las estaciones de metro y miraba sin ver el tráfago de las gentes y los trenes. Paseaba por el Paris de la emigración, recorriendo iglesia tras iglesia, visitando una y otra vez el Louvre. Azorín prefería el campo a la ciudad, los pequeños oficios a la industria, los políticos con autoridad al enojoso trámite parlamentario, antro de palabrería. Era antimoderno, en una palabra, como muchos escritores de su tiempo. Hay en el correcto y veraz libro de Fuster algún leve error: Azorín no fue excluido de la lista republicano-socialista a las elecciones a las constituyentes de 1931; los que iban a ser correligionarios suyos se quedaron de piedra al ver que su nombre, después de comprometerse con ellos, era anunciado en la lista alicantina de la Agrupación al Servicio de la República y se vieron obligados a tachar su nombre.

Se echa a faltar una mejor comprensión de los orígenes y los vínculos familiares, el auge y la decadencia de los Martínez Ruiz, que pasaron de ser miembros acomodados de la burguesía rural a semi pordioseros, derrochadores del capital heredado, con la excepción relativa de Azorín. Hubiéramos querido apreciar un más porfiado trabajo de archivo. Pero esto que antecede no desmerece en nada la que es, sin duda, la mejor biografía sobre el gran escritor de Monóvar. Una biografía, por otra parte, que no se limita a la glosa, que no cae en la apología, achaque muy común entre los biógrafos que suelen ejercer de abogados defensores. Algunos peros hay que poner a la crítica de un libro, si no quiere uno que le tomen por un fabricante de bombos, que es lo que se estila en España. Azorín, mi maestro, el maestro de todos nosotros. Francisco Fuster, su mejor crítico hasta la fecha.