“El futuro de los pueblos no está escrito: se escribe con las manos de todos.” Gabriela Mistral

El 16 de noviembre, más de quince millones de chilenos (incluidos casi novecientos mil extranjeros) están llamados a votar para elegir presidenta o presidente de la República, además de renovar todo el Congreso Nacional. Si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 14 de diciembre. (https://www.servel.cl/elecciones-2025/)

Aunque a simple vista parezcan unos comicios rutinarios, no se trata de una elección cualquiera. Estos comicios marcan el cierre del ciclo de Gabriel Boric, el primer presidente nacido después del retorno a la democracia. Su mandato deja un país impaciente: con avances sociales que no lograron consolidarse y con heridas aún abiertas tras años de tensiones, promesas frustradas y un nuevo mapa político que ya no encaja del todo en los moldes tradicionales. En las calles se respira una mezcla de cansancio y esperanza.

En los barrios populares se habla del precio de la vida y de la seguridad que se ha ido perdiendo. En los parques, los jóvenes discuten sobre el cambio climático, el futuro y la sensación de que la política se ha alejado demasiado de la gente. Entre los cerros y las costas, el país se prepara para decidir qué tipo de Estado quiere: uno más fuerte, protector y solidario, o uno más austero, de mercado y orden. Entre esos dos mundos (tan distintos y tan chilenos a la vez) se juega el destino de las elecciones de 2025.

Según el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Criteria Research, las principales preocupaciones ciudadanas son la situación económica, la seguridad, las pensiones y la crisis ambiental.

Candidaturas y bloques políticos

En la derecha, la división vuelve a ser protagonista. El Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, encarna un modelo liberal-conservador basado en el orden, la seguridad y los valores tradicionales, conectando con la ola conservadora regional. A su lado, pero en clave más técnica y moderada, la Unión Demócrata Independiente (UDI) impulsa a Evelyn Matthei, que representa a una derecha liberal moderna, centrada en la estabilidad económica y la gestión eficiente.

A ellos se suman candidaturas que expresan el malestar antipolítico: Franco Parisi (Partido de la Gente), con su discurso contra las élites; Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), con críticas al Estado y propuestas radicales; y Marco Enríquez-Ominami junto a Eduardo Artés, que buscan rearticular un espacio progresista disperso.

Tendencias de opinión y encuestas

Las encuestas previas al inicio del período electoral muestran un panorama altamente competitivo y abierto. Los sondeos de La Cosa Nostra (31 de octubre), Cadem (26 de octubre) y el Centro de Estudios Públicos (CEP) (27 de octubre) ubican a Jeannette Jara con un respaldo de entre 28 % y 32 %, seguida por José Antonio Kast (20–23 %), Evelyn Matthei (15–19 %) y Johannes Kaiser (12–15 %).

Sin embargo, los estudios indican que, en una eventual segunda vuelta, Jara podría ser derrotada frente a Kast o Matthei, si la derecha logra unirse en torno a un solo candidato.

Contexto político y electoral

Chile atraviesa un momento de fuerte polarización política. Las secuelas del estallido social de 2019, el fracaso del proceso constituyente y el desgaste de los partidos tradicionales han dejado una atmósfera de saturación ciudadana y un creciente desencanto hacia la clase política.

El gobierno de Gabriel Boric intentó reconstruir consensos, pero chocó con un Congreso fragmentado, presiones cruzadas entre izquierda y derecha, y una economía golpeada por la inflación y la inseguridad.

Hoy, Chile se encuentra en una etapa de redefinición del pacto social, sin un relato unificador ni una hoja de ruta compartida. En ese vacío, las fuerzas políticas compiten por capturar el centro y reconectar con una ciudadanía cada vez más escéptica. La sociedad chilena aparece dividida entre quienes priorizan el orden y la seguridad, y quienes reclaman justicia social y nuevos derechos. En medio, una clase media presionada por la inflación, la deuda y la inseguridad concentra buena parte del voto indeciso.

Aunque la ola conservadora regional influye en el debate, Chile conserva instituciones democráticas sólidas, un sindicalismo activo y una sociedad civil vigilante, que sigue apostando por soluciones equilibradas y sostenibles.

Economía y desafíos sociales

El país concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de litio, lo que lo convierte en actor clave de la transición energética global. Además, impulsa proyectos de hidrógeno verde para reducir emisiones y generar empleos verdes.

De acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país crecerá en torno al 2,4 % en 2025, una cifra moderada frente al promedio histórico, aunque persisten problemas estructurales como el desempleo (cercano al 8 %), la inflación y la baja productividad, factores que limitan el bienestar de los hogares.

Aun así, conserva una posición atractiva para la inversión extranjera, gracias a la estabilidad macroeconómica, sistema financiero sólido y sus más de 30 tratados de libre comercio. No obstante, la incertidumbre regulatoria (reformas tributarias y cambio de modelo económico) y el avance del crimen organizado son amenazas para el crecimiento sostenido.

Los temas económicos, junto con pensiones, empleo y desigualdad, dominan la agenda ciudadana. Los analistas coinciden en que el próximo gobierno deberá impulsar la innovación, diversificar la economía más allá del cobre y reducir las brechas sociales que aún dividen al país.

Geopolítica y contexto internacional

Chile mantiene una posición geoestratégica clave en el Pacífico Sur, al ser un puente entre América Latina y Asia-Pacífico. Su política exterior busca equilibrar las relaciones con Estados Unidos, China y los países vecinos, combinando apertura económica con responsabilidad ambiental.

El llamado “Corredor del Pacífico” articula una red de infraestructura, comercio y conectividad que une a Chile, Perú, Colombia y México con Asia. A través de la Alianza del Pacífico, Chile fortalece su proyección comercial y logística hacia el Asia-Pacífico, su principal destino exportador, consolidando su papel como plataforma regional de integración y cooperación económica.

En paralelo, mantiene una presencia histórica en la Antártida, sustentada en su reclamo territorial (Zona Antártica Chilena) y su activa participación en el Sistema del Tratado Antártico, que protege el continente como zona de paz, ciencia y cooperación. El Instituto Antártico Chileno (INACH) lidera esta estrategia en coordinación con las Fuerzas Armadas y otros ministerios, frente al creciente interés geopolítico de China, Rusia y Estados Unidos.

En el ámbito multilateral, la Unión Europea (UE) considera a Chile un socio estratégico por su estabilidad institucional y compromiso con la democracia. El Acuerdo Marco Avanzado UE–Chile, firmado en 2023, profundiza la cooperación en energías renovables, innovación tecnológica, digitalización y derechos humanos. La UE concentra cerca de un tercio (30 %–35 %) del stock total de inversión extranjera directa (IED) en Chile, según el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, 2023) y la OCDE (2023).La Comisión Europea destaca a Chile como proveedor confiable de litio y cobre, recursos esenciales para la transición ecológica y digital europea.

Por su parte, España mantiene una relación prioritaria, basada en la lengua, la historia y la cooperación económica y representa cerca del 7 %–8 % de la inversión extranjera directa en Chile, de acuerdo con cifras del Banco Central de Chile y Santander Trade (2024), situándose como el tercer mayor país inversor (solo detrás de Estados Unidos y Canadá) y con un fuerte peso en energía, banca, servicios y gestión de infraestructuras. Es uno de los principales inversores europeos en el país, con empresas como Iberdrola, Acciona, Banco Santander y Abertis en sectores estratégicos. Ambos países comparten una agenda común en educación, sostenibilidad y defensa, además de su participación activa en la Comunidad Iberoamericana.

Seguridad y crimen organizado

Históricamente considerado uno de los países más seguros de América Latina, Chile enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, debido al avance del crimen organizado transnacional y por el conflicto en la Macrozona Sur, donde persiste un problema político-territorial, entre el Estado chileno y las comunidades mapuche en La Araucanía y Biobío.

Según informes del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO), la expansión del crimen organizado tiene hoy un impacto económico equivalente al 2,6 % del PIB, lo que ha convertido a la seguridad en el centro del debate electoral. Este fenómeno no solo se expresa en el aumento de la violencia urbana y el narcotráfico, sino también en su penetración institucional.

Los casos de corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, junto con la infiltración del narcotráfico en organismos públicos, han deteriorado gravemente la confianza en su capacidad para garantizar el orden. En este contexto, la demanda de mayor seguridad y transparencia se ha transformado en uno de los principales ejes de la campaña presidencial.

Grupos transnacionales como el Tren de Aragua se han asentado en regiones cercanas a las fronteras de Perú y Bolivia, dedicándose a la extorsión, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Ante este escenario, el gobierno ha militarizado parcialmente la frontera norte y reforzado el sistema penitenciario mediante la creación de centros de alta seguridad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha advertido sobre los riesgos de militarizar la seguridad interna, recordando que podría debilitar el control civil y agravar las tensiones territoriales.

Cambio climático, medio ambiente y migración

Chile se enfrenta a sequías prolongadas, intensos incendios forestales, deshielo de glaciares y escasez hídrica, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad alimentaria, y generando desplazamientos internos desde las zonas rurales del norte y del centro hacia las grandes ciudades. Según la OCDE, Chile podría no alcanzar sus metas de descarbonización para 2030 sin una mayor inversión verde y sin fortalecer la infraestructura energética y de transporte sostenible.

A la par, organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierten que el cambio climático está intensificando los flujos migratorios internacionales hacia países con mayor estabilidad, entre ellos Chile.

Durante la última década, el país ha recibido a miles de personas provenientes de Venezuela, Haití, Colombia y Perú, muchas de las cuales migran no solo por razones económicas o políticas, sino también por la degradación ambiental en sus lugares de origen.

El futuro gobierno deberá solventar los problemas de seguridad y avanzar hacia una transición energética justa, proteger los ecosistemas y glaciares, fortalecer la cooperación internacional en materia climática y migratoria, e incluir activamente a las comunidades locales, indígenas y migrantes en las decisiones que definirán el futuro sostenible e inclusivo del país.

Epílogo

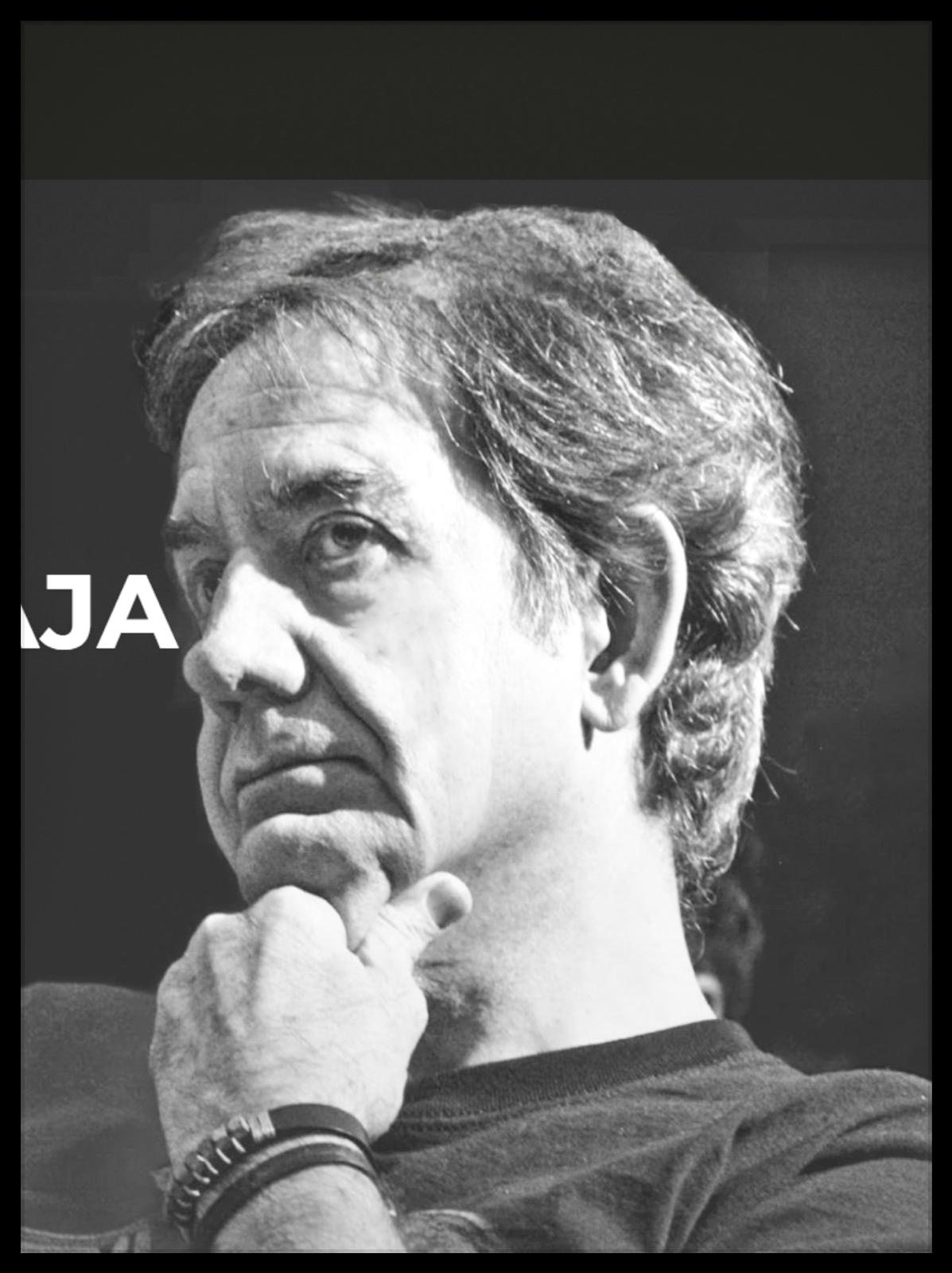

Chile sigue andando entre cordillera y mar, con el alma marcada por lo que ha vivido y la esperanza puesta en lo que viene. En sus calles resuena todavía la voz de Salvador Allende, recordando que “mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”.

Y entre ese eco, vuelve Víctor Jara, recordándonos que “El derecho de vivir en paz” no se canta por nostalgia, sino por convicción.