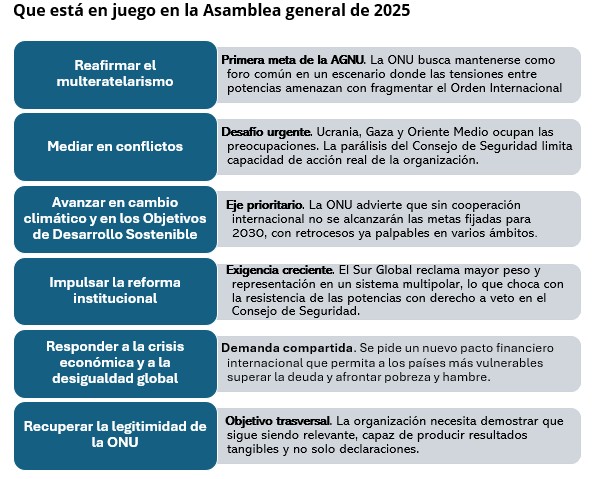

La Asamblea General, con presencia de líderes de todo el mundo, evidenció la creciente fractura entre Occidente, BRICS y el Sur Global. España defendió un multilateralismo activo, en un contexto de tensiones crecientes sobre seguridad, cambio climático y legitimidad institucional.

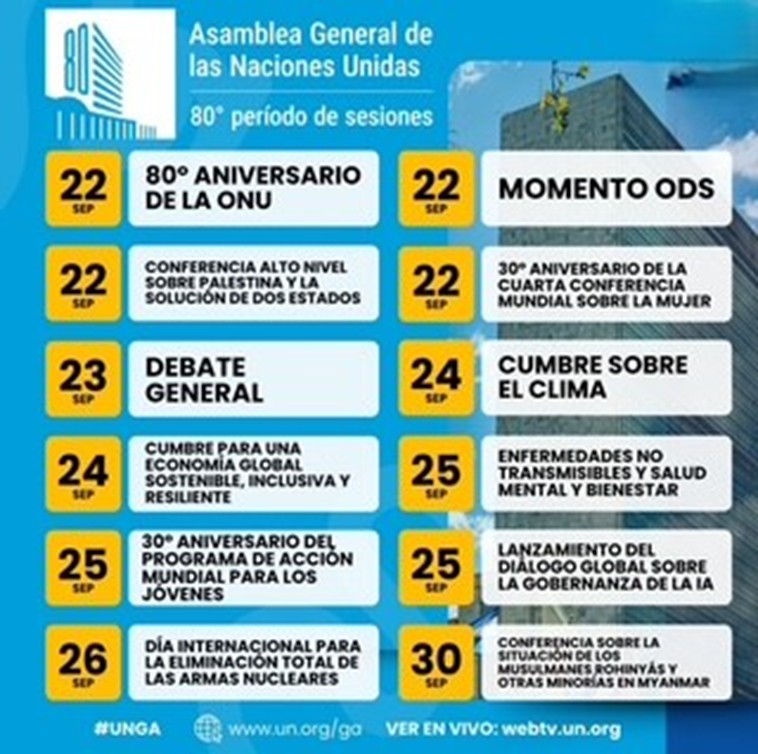

El 22 de septiembre se inauguró el período de alto nivel de la ONU bajo el lema “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. La apertura estuvo marcada por un fuerte simbolismo: el 80º aniversario de la ONU, el Momento ODS, la Cumbre sobre Palestina y la solución de dos Estados y el 30º aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, que dieron inicio al Debate General y a una serie de cumbres sectoriales de impacto mundial.

Los discursos de António Guterres y Annalena Baerbock fueron los grandes referentes de la sesión. Ante los líderes de los 193 Estados miembros, ambos trazaron un diagnóstico severo de un planeta “en llamas” por guerras, hambre y crisis múltiples. Coincidieron en que el multilateralismo es la única salida frente al colapso y advirtieron que, en medio de divisiones y crisis, solo la ONU ofrece soluciones globales reales. Guterres lo definió como una “era de perturbación temeraria y sufrimiento implacable”.

Baerbock subrayó que no fracasa la ONU, sino los Estados que ignoran sus principios. Guterres fue aún más contundente: “la impunidad es la madre del caos”, planteando una disyuntiva clara: un mundo de leyes o un mundo sometido a la fuerza bruta.

El balance de las actuaciones reforzó la centralidad de la ONU. Sin ella, millones de niños quedarían sin educación, cientos de millones sin alimentos y más de mil millones sin vacunas. Guterres denunció la brecha abismal entre la inversión en paz y el gasto militar global: “por cada dólar invertido en paz, el mundo gasta 750 en armas”.

Ambos finalizaron su intervención con una apelación a la esperanza activa. Baerbock definió la 80ª sesión no como un aniversario de celebración, sino como un mandato de determinación. Guterres concluyó con un compromiso personal que resumió el espíritu de la Asamblea: “Nunca me rendiré. Por la paz, la dignidad, la justicia, la humanidad”.

Bloque Occidental: entre las amenazas de Trump y el multilateralismo europeo.

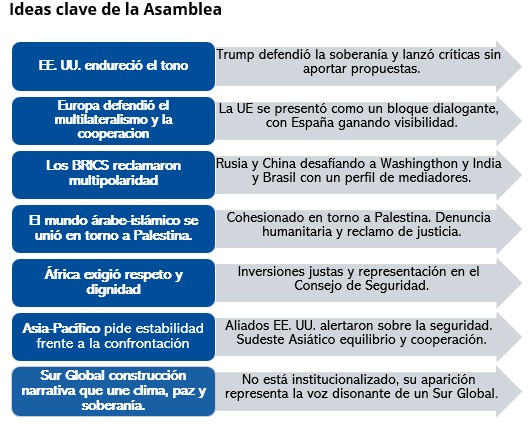

Donald Trump volvió al podio de la Asamblea General con un discurso nacionalista, combativo y más propio de una campaña electoral que de la diplomacia multilateral. Arremetió contra China, Irán y Rusia, pero también contra los propios organismos internacionales, a los que calificó de inútiles y complacientes. Su mensaje fue inequívoco: la soberanía nacional está por encima de cualquier compromiso internacional.

En su intervención, descalificó la agenda climática global como “el mayor engaño jamás perpetrado”, defendiendo los combustibles fósiles como garantía de prosperidad económica y seguridad energética. En materia migratoria, llamó a cerrar fronteras y expulsar inmigrantes ilegales, advirtiendo que la inmigración “destruye las naciones” y erosiona la seguridad de Occidente.

Sobre la ONU, acusó a la organización de ineficaz e irrelevante, defendiendo acuerdos bilaterales frente a la “burocracia global”. En seguridad internacional, lanzó su declaración más arriesgada: respaldar que la OTAN derribe aviones rusos que violen su espacio aéreo, lo que abre un escenario de escalada imprevisible con Moscú.

Su discurso, cargado de amenazas, pero vacío de propuestas concretas, volvió a dar carta blanca (como es habitual en su estilo) a buena parte de los tiranos del mundo. Proyectó la imagen de unos Estados Unidos replegados en sus propios intereses nacionales y cada vez más alejados del multilateralismo. No obstante, se permitió incluso presentarse como candidato al Premio Nobel de la Paz, a pesar de que las supuestas siete guerras que, según afirmó, habrían terminado, ni siquiera estaban en pleno apogeo cuando intervino.

Europa, en contraste, defendió con firmeza el multilateralismo. Alemania, Francia, Italia y la Comisión Europea subrayaron que la cooperación internacional es la única vía para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria o la ayuda al desarrollo. Se proyectó una imagen de Europa como actor responsable y comprometido con el orden internacional basado en reglas.

En este bloque, España tuvo un papel especialmente destacado con la presencia conjunta del Rey Felipe VI y el Presidente Pedro Sánchez. El Rey pronunció un discurso solemne, institucional y continuista, reivindicando los valores fundacionales de la ONU y el multilateralismo como camino hacia la paz y la cooperación.

El Presidente del Gobierno, defendió un orden internacional basado en reglas frente a la lógica de la confrontación. Situó como prioridades estratégicas de España a América Latina, el Mediterráneo y el Sahel, reforzando la imagen como puente entre continentes y promotor del diálogo. Su perfil internacional se consolidó con la entrega de un premio por Bill Gates en reconocimiento a las políticas españolas en innovación y salud global, que proyectó a España como actor de diplomacia constructiva.

Durante la Semana de Alto Nivel, España participó activamente en la agenda de futuro. El Presidente intervino en el Diálogo mundial sobre gobernanza de la Inteligencia Artificial, primer foro inclusivo de la ONU en esta materia, subrayando que la IA es “imparable, pero no puede ser ingobernable”. Defendió una respuesta multilateral a sus riesgos (desde el mercado laboral hasta los derechos fundamentales) y recordó que España, junto a Costa Rica, promovió la primera resolución internacional sobre IA. Además, anunció que Valencia acogerá el AI for Humanity Lab y propuso que España organice el primer encuentro del Panel Científico para la Gobernanza de la IA, reafirmando que la prioridad es poner la tecnología al servicio de las personas, los derechos y la sostenibilidad.

Los BRICS: el ascenso de la narrativa multipolar

El bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), acompañado por países aliados, se presentó en la Asamblea como la gran alternativa al dominio occidental. Su mensaje común fue que la unipolaridad ya no tiene cabida en el siglo XXI y que el futuro debe estar marcado por un orden mundial multipolar.

Rusia, representada por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, lanzó un discurso duro contra la OTAN y las sanciones occidentales, que calificó de ilegítimas. Reivindicó el derecho de Moscú a garantizar su seguridad, manteniendo la retórica que acompaña a la guerra en Ucrania.

China optó por una presencia dual: el primer ministro Li Qiang en la tribuna y Xi Jinping mediante un mensaje en vídeo sobre clima y desarrollo sostenible. Li subrayó que el ascenso de China no debe verse como amenaza, sino como oportunidad de cooperación global, e insistió en la necesidad de consolidar la multipolaridad frente a la hegemonía de una sola potencia.

India buscó reforzar su perfil de potencia mediadora. Se definió como actor independiente, no alineado plenamente con ningún bloque, pero exigió mayor peso en la toma de decisiones globales. Por su parte, Brasil, con Lula da Silva, centró su mensaje en la crisis climática y la desigualdad, presentándose como voz del Sur Global y como puente entre América Latina y los foros internacionales.

En conjunto, los BRICS transmitieron una narrativa compartida: no existe un proyecto político único, pero sí una visión común que desafía la hegemonía occidental y busca legitimar su creciente influencia en la gobernanza mundial.

Bloque árabe-islámico: Palestina como bandera común

Las intervenciones de los países árabes e islámicos fueron de las más emotivas de la Asamblea, situando a Palestina y Gaza en el centro del debate. Los discursos denunciaron con dureza la crisis humanitaria y la violencia en la región, apelando directamente a la comunidad internacional.

Arabia Saudí, Egipto, Catar, Irán y Turquía exigieron a la ONU un papel más activo para poner fin al conflicto y garantizar un proceso de paz justo, aunque no presentaron propuestas concretas de paz ni mecanismos de mediación, lo que limita la eficacia de sus denuncias. Coincidieron en que la impunidad de Israel y el apoyo de sus aliados occidentales alimentan la inestabilidad regional. El tono fue de fuerte denuncia y de apelación a la opinión pública internacional, presentando a Palestina como causa común. Asimismo, la falta de referencia a actores africanos o asiáticos musulmanes redujo el alcance de una voz islámica que pudo ser más amplia y transversal.

Más allá del conflicto palestino, el bloque reclamó respeto a la soberanía nacional frente a las injerencias externas y una mayor influencia en cuestiones económicas globales, en especial en materia de energía y seguridad alimentaria. Aunque no existe un plan de acción unificado, la percepción general fue que, al menos en torno a Palestina, el bloque mostró una voz más cohesionada que en el pasado.

Mahmud Abás intervino por videoconferencia, ya que EE. UU. no le permitió la entrada al país. Condenó los ataques de Hamás del 7 de octubre, pero fue tajante en su defensa de la causa palestina: “No vamos a irnos de nuestra tierra. Ha llegado la hora de que la comunidad internacional haga lo correcto con Palestina y ponga fin a la ocupación ilegal israelí”.

En paralelo, Benjamín Netanyahu acentuó el choque. Defendió el derecho de Israel a actuar contra lo que definió como una “amenaza existencial” y acusó a Irán de ser el verdadero responsable de la inestabilidad. Su intervención reforzó el contraste con el bloque árabe-islámico, que convirtió a Palestina en su bandera común y denunció la impunidad israelí ante la ONU.

Netanyahu recurrió además a una medida propagandística polémica: ordenó colocar altavoces en Gaza para retransmitir su discurso en la ONU. El gesto, calificado incluso por el propio ejército israelí como “descabellado” y sin valor militar, fue interpretado como un acto de vejación y crueldad gratuita hacia una población castigada. Una acción que muchos calificaron de bajeza moral, al desnudar el verdadero rostro

África: voz propia y rechazo a nuevas dependencias

El bloque africano transmitió un mensaje de reivindicación y dignidad: África no puede seguir siendo tratada como actor secundario y exige una voz real en la gobernanza internacional. Sus intervenciones giraron en torno a tres grandes ejes: cambio climático, que golpea de forma desproporcionada al continente pese a su mínima contribución a las emisiones globales; deuda externa, que limita el desarrollo y perpetúa la dependencia; y seguridad alimentaria, cada vez más amenazada por sequías, conflictos y mercados internacionales volátiles.

Los líderes africanos reclamaron además un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, recordando que el continente aporta el mayor número de tropas a las misiones de paz sin contar con el poder de decisión correspondiente. El mensaje final fue inequívoco: África no quiere ser tablero de disputa entre potencias, sino actor con agenda propia.

Asia-Pacífico: entre la seguridad y la neutralidad

Las intervenciones del bloque Asia-Pacífico estuvieron dominadas por las tensiones en Taiwán y el Mar de China Meridional. No se escucharon voces claras sobre la situación en Corea del Norte, ni sobre la cooperación en seguridad cibernética y tecnológica, temas clave en la región. Japón y Corea del Sur se alinearon con Estados Unidos, advirtiendo que una escalada militar pondría en riesgo tanto la seguridad regional como el comercio global. Tampoco se profundizó en los efectos de la crisis climática en el Pacífico insular, que afecta directamente a varios Estados en riesgo existencial por el aumento del nivel del mar

Australia y Nueva Zelanda reforzaron este mensaje, defendiendo la estabilidad regional como cuestión de seguridad global y alertando del peligro de caer en bloques rígidos. En su lugar, propusieron fórmulas de cooperación que eviten la confrontación directa.

En contraste, Indonesia, Malasia y Singapur adoptaron una postura más neutral, defendiendo que la región no debe convertirse en escenario de confrontación entre China y Estados Unidos. Apostaron por un equilibrio basado en la cooperación económica y la integración regional, buscando reducir el riesgo de polarización.

Bloque del Sur Global emergente: voces críticas y climáticas

En la Asamblea se visibilizó un nuevo bloque político, compuesto por líderes del Sur Global que no encajan del todo ni en los BRICS ni en el bloque árabe-islámico. Este grupo, encabezado por Gustavo Petro (Colombia) junto a representantes de África y el Caribe, centró sus intervenciones en tres ejes fundamentales: la justicia climática, la denuncia del modelo económico basado en combustibles fósiles y el rechazo a la guerra como motor de intereses económicos. Reclamaron reformas profundas en la ONU y en las instituciones financieras internacionales, exigiendo una mayor representación del Sur Global en las decisiones estratégicas.

Medidas y compromisos

La ONU insistió en su papel indispensable como foro de debate global y reclamó mayores recursos para el desarrollo, la mediación y la Agenda 2030, subrayando que sin financiación adecuada los objetivos internacionales seguirán siendo inalcanzables. Donald Trump reafirmó que EE.UU. solo actuará según sus intereses nacionales, rechazando cualquier compromiso multilateral.

Europa defendió el multilateralismo con compromisos concretos en clima, transición energética y seguridad alimentaria. España subrayó la necesidad de un multilateralismo activo y un mayor protagonismo de la ONU en la gestión de conflictos, reivindicando a la organización como garante del orden internacional.

Los BRICS se presentaron como alternativa al dominio occidental. Rusia planteó la creación de estructuras financieras paralelas, China reafirmó que su crecimiento es una oportunidad, mientras que India y Brasil reclamaron reformas en la ONU que otorguen más voz al Sur Global. El bloque árabe-islámico se mostró cohesionado en torno a Palestina, denunciando la impunidad de Israel y exigiendo un papel más fuerte de la ONU en el proceso de paz. Reivindicaron además el respeto a la soberanía nacional y una mayor influencia en cuestiones de energía y seguridad alimentaria.

En el plano sectorial, Europa confirmó su objetivo de reducir un 55% las emisiones en 2030, China mantuvo su compromiso de neutralidad climática en 2060, y se reforzó el fondo de pérdidas y daños climáticos. También se anunciaron nuevos fondos de ayuda alimentaria y se renovó el compromiso global con la igualdad de género, en el marco del 30º aniversario de la Conferencia de Pekín.

No se alcanzaron acuerdos sobre la reforma del Consejo de Seguridad, la regulación global de la inteligencia artificial o la financiación estructural de la Agenda 2030. Tampoco se logró un consenso en torno a la guerra en Ucrania ni sobre el conflicto Israel-Palestina, lo que limita el alcance real de los compromisos anunciados.

Incidencias y episodios llamativos de la Asamblea

La Asamblea no estuvo libre de tensiones en el propio territorio estadounidense. El Servicio Secreto desmanteló una red clandestina de telecomunicaciones en el área triestatal de Nueva York, a menos de 35 millas de la sede de la ONU, coincidiendo con la concentración de líderes mundiales. El hecho alimentó denuncias de injerencia y sabotaje.

En paralelo, Washington volvió a recurrir a restricciones diplomáticas ya conocidas: a lo largo de los años se han impuesto trabas a delegaciones de Cuba, Irán, Venezuela o Palestina, siempre bajo el argumento de la seguridad. En esta ocasión, la Autoridad Palestina denunció que parte de su delegación no recibió visa, mientras que al presidente colombiano Gustavo Petro le fue retirada la suya, interpretándose como un gesto de presión política. Estas medidas evidencian un problema estructural: la ONU queda condicionada por la política doméstica estadounidense, lo que erosiona su imparcialidad y reaviva el debate sobre trasladar su sede a otro lugar (como Ginebra) o descentralizar funciones clave.

A ello se sumaron incidentes ligados a Donald Trump: dificultades al subir las escaleras a su llegada (atribuido a un error de un periodista de su propio equipo), retrasos en la entrada de Emmanuel Macron porque el cortejo del presidente estadounidense bloqueó varias calles, y un discurso con tropiezos que él presentó como parte de un supuesto “triple sabotaje”. Más que una coreografía de poder, la escena transmitió la impresión de un ensayo desordenado en Washington.

La 80ª Asamblea General concluyó bajo el eco del Himno de las Naciones Unidas, compuesto por Pablo Casals sobre versos de W. H. Auden, recordando a los líderes y a los pueblos que, pese a las tensiones y fracturas, la ONU sigue siendo el escenario indispensable donde la humanidad busca, con esfuerzo y esperanza, un horizonte de paz y cooperación.